Achillea millefolium (millefoglie)

Tratto da “Piante Medicinali – Chimica, Farmacologia e Terapa” di R. Benigni, C. Capra e P.F.Cattorini

(Achillea millefolium L. – Fam. Composite/ Antemidee)

(Sin. – Achillea setacea Waldstein et Kitaibel)

Achillea millefoglie- Ultimo aggiornamento pagina: 27/02/2018

Indice dei contenuti

- Generalità

- Componenti principali

- Proprietà farmacologiche

- Estratti e preparati vari

- Preparazioni usuali e Formule

- Bibliografia

Generalità

Etimologia – Achillea, perchè, secondo la leggenda, Achille si sarebbe servito di questa pianta per curare le ferite, secondo il consiglio del centauro

Chirone, millefolium, per le sue foglie suddivise in moltissime lacinie strette.

Nome volgare – Millefolio.

Habitat – Nei prati e luoghi erbosi umidi, in tutta Europa, nell’Asia (Siberia), America del Nord, Australia.

Pianta erbacea perenne, con inflorescenze a corimbo composto, con capolini

numerosi. Allo stato selvaggio vegeta dal febbraio all’ottobre.

Parti usate – Le inflorescenze, raccolte al momento della fioritura e disseccate all’ombra, mondate dai cauti.

Componenti principali

Componenti principali – Olio etereo: nei fiori freschi 0,02-0,23 % secondo

Stahl (1), 0,095 ca. % e nei fiori secchi 0,35-0,50 % secondo Peyer (2};

nelle foglie fresche 0,025 % (2); negli steli freschi 0,01 % (2); nella

pianta secca 0,18 % (2).

L’olio etereo risulta costituito da composti terpenici monociclici (cineolo

circa 10 %, verosimilmente anche limonene) e biciclici (d-a-pinene, tujone,

borneolo, l-canfora) , un sesquiterpene biciclico (cariofillene), acidi

(salicilico, formico, acetico, isovalerianico) e azulene (3)(4).

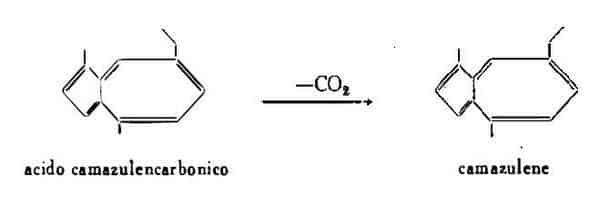

L’azulene dell’Achillea millefolium è stato identificato con il camazulene

(5) della Matricaria chamomilla (ved. Camomilla volgare). Esso

non si trova come tale nella droga (6), ma si forma, nella distillazione

dell’olio etereo, da un composto generatore d’azulene o proazulene.

Diversi campioni di fiori banno prodotto dallo 0,012 allo 0,100 % di

azulene (7). Notevolmente variabile ed inferiore al contenuto dell’olio

di camomilla è la quantità di composti azulenogeni presente nell’olio

etereo di A. (8)(9).

Weber e Stahl (10) hanno ottenuto dai fiori olio

essenziale con il 20-26 % circa di azulene, ma, secondo Stahl (11), dalla

coltivazione di piante selezionate si ottengono droghe con olio essenziale

producente persino il 50 % di azulene.

Oltre all’olio etereo nell’Achillea è stata trovata una sostanza amara,

achilleina, che Rosenthaler (12) ha identificato come glicoside cianogenetico,

producente per idrolisi acido cianidrico (mg 3-7 %) e benzaldeide.

Successivamente è stato isolato un composto cristallino, che fu pure denominato

achilleina (13), con formula C14H20N2O6

Questa sostanza è stata

definita come glicoalcaloide, contenente un nucleo pirrolidinico o piperidinico

con un gruppo N-metilico ed una funzione carbossiamidica (13).

E’ da notarsi che in Achillea raccolta in Cecoslovacchia, Bauer e coll. (14)

non hanno trovato achilleina, nè altri alcaloidi, nè glicoalcaloidi.

Altri componenti della droga, segnalati in letteratura, sono : colina

0,025 % nella droga secca (14); nelle foglie acido ascorbico 0,058 %

nella droga fresca, 0,31 % nella droga secca (15); dai fiori, oltre all’olio

essenziale (v. sopra), è stato estratto olio grasso, contenente acidi

linolenico, oleico, palmitico, cerotico, un idrocarburo non identificato,

triacontano, alcool cerilico libero e come acetato (16); nei fiori essiccati

è stato trovato manganese mg 5 % (17).

Proprietà farmacologiche ed impiego terapeutico

L’Achillea fu molto usata nella medicina popolare come tonico stomachico e antispasmodico.

Come antiemorragico fu ritenuta molto utile nelle epistassi, nelle emorragie

vescicali, polmonari e, soprattutto emorroidarie, azione questa che troverebbe

una base sperimentale nei risultati delle ricerche di Miller e Chow (13) i quali sperimentando sul sangue di coniglio, trovarono che l’achilleina

riduce il tempo di coagulazione.

Chabrol e coll. (18) studiarono l’azione coleretica di alcune composite

fra le quali l’Achillea. Per quanto riguarda questa droga, trovarono che la

iniezione endovenosa di una decozione, alla dose corrispondente a 5 g di

pianta fresca, può triplicare o quadruplicare il volume della bile secreta

per il periodo di mezz’ora, analogamente a quanto avviene per il Carciofo.

Bauer, Masler e Orszàgh (14) che studiarono la composizione e la

attività dell’Achillea raccolta in Cecoslovacchia, non riuscirono a confermare

l’esistenza in essa dell’achilleina, nè riuscirono a dimostrare la presenza

di altri alcaloidi. L’effetto ipotensivo notato dagli AA. fu da essi

attribuito alla presenza di colina.

Ricerche di Schnell e Tayer (19) hanno dimostrato che gli estratti

eterei dei fiori e delle foglie di Achillea posseggono un’azione antibiotica,

in vitro, contro lo Staphilococcus aureus e che gli estratti acquosi corrispondenti,

sono inattivi. L’estratto acquoso dei fiori e quello etereo delle foglie, inibiscono

la germinazione delle spore di Neurotropa Crassa. Gli estratti del

fusto, sia eterei che acquosi, si sono invece dimostrati inattivi sullo Staph.

aureus e sulla E. coli.

Attualmente l’Achillea è usata quasi esclusivamente come amaro

aromatico

Estratti e preparati vari

Estratto fluido (g 1 = XXX gtt).

Dosi: 3-6 g più volte pro die

Preparazioni usuali e formule galeniche

| Tintura | |

| Estratto fluido achillea | g. 20 |

| Alcool di 25° | g. 80 |

| (g 15-30 più volte pro die) | |

| Sciroppo | |

| Estratto fluido achillea | g. 10 |

| Sciroppo semplice F.U. | g. 90 |

| (a cucchiai) | |

| Pozione aperitiva | |

| Estratto fluido achillea | g. 15 |

| Tintura di anice verde alcool-idrosolubile | g. 5 |

| (40-60 gtt prima dei pasti) | |

BIBLIOGRAFIA

(1) STAHL E., Dle Pharmazle, 7, 12, 865, 1952 – (2) PEYER W., Dtsch. Ap. Ztg,, 55, 1, 1940. (3) KREMERS E., J.A.Ph.A., 10, 252, 1921; ibidem, 14, 399, 1925; J, Am. Chem. Soc., 45, 717, 1923. (4) MILLER, Schlmmel. Ber., Nota 15, 1922 – (S) RUZJCKA e RUDOLPH, Helv. Chim. Acta., 9, 118, 1926 _ (6) GRAHAM K., J.A.P.h.A., 22, 819, 1933 – (7) MICHALUK A. e coll., Diu. Pharm., 1956, 8, 125; Chem. Ab., 1957, 51, 11654 h – (8) KOCH K., Dtsch. Ap. Ztg., 53, 1385, 1938- (9) ROSENTHAL C Arch der Pharm 279, 344, 1941 – (10) WEBER U. e STAHL E., Arch. Pharm., 286, 110, 1953 • (11)00STAffL E., Plant·Med., 3, 2, SO, 1955 – (12) ROSENTHALER L., Arch. der Pharm., 263, 561, 1925 – (13) MILLER F. M. e CHOW L. M .. J. Am.er. Chem. Sac., 76, 1353, 1954 – (14) BAUER S. e coli., Che”1. zvestl, 10, 528, 1956; Chem. Abs., 51, 6952 f., 1957 • (15) ROSENTHAL C. e coli., Dle Pharmaz.le, 7, t, 24, 1952. (16) McMURRAY R. L., Amer. J. Pharm., 105, 573, 1933 – (17) KUHN K. C.,- Dtsch. Ap. Ztg., 91, 48, 799, 1952 – (18) CHABROL E., CHARONNAT R., MAXIMIN M., WAITZ R. e PORIN J., C. R. Soc. Biol., 108, P. 1100, 1931 – (19) SCHNELL L. O. e TAYER J. D., Citati da PAECH K. e TRACEY M. V., Modern methods of Plant analysis, Vol. III, Springer Verlag, Berlin, Gottingen, Heildelborg, 1955.