Thuya

Tratto da “Piante Medicinali – Chimica, Farmacologia e Terapa” di R. Benigni, C. Capra e P.F.Cattorini

(Thuya occidentalis L. – Fam. Conifere/Abietinee/Cupressinee)

(Sin. – Thuya odorata Marsh. – Thuya obtusa Moench. – Cupressus Arbor-Vitae Teofrasto)

Thuya- Ultimo aggiornamento pagina: 27/02/2018

Indice dei contenuti

- Generalità

- Componenti principali

- Proprietà farmacologiche

- Estratti e preparati vari

- Preparazioni usuali e Formule

- Bibliografia

Generalità

Etimologia – Thuya, dal greco qua e quon = albero odoroso, da cui il latino thya e thyius = albero e legno odoroso. Deriva da quw = mando odore, brucio con profumo, festeggio con sacrificio, perchè la resina era impiegata come incenso, detto in latino thus o tus, turis = incenso (da cui turibolo), dal greco quos = incenso, profumo.

Cupressus (ved. Cipresso).

Arbor-Vitae, nome dato da Teofrasto «odore suo vehementi haec nomina Vitae nata est», perchè la pianta, odoratissima, conforta la vita.

obtusa – perchè le scaglie hanno il mucrone piccolissimo.

Nomi volgari – Zipressina del Brasil (improprio), tuglia, tuia.

Thuya d'occident, cèdre blanc, cèdre des marais, cèdre americain, arbre de vie (fr.), Gemeiner Lebensbaum, Weisse Zeder, Heckenthuja (ted.), arbor vitae, western Arbor Vitae, american Arbor Vitae (ingl.), arbol de la vida (spagn.), arvore da vida (port.), withe cedar (Canada).

Habitat – Originaria del Canada (boschi umidi e savane Saskatchevan, New Brunswick, Manitoba). U.S.A. (Virginia, n/Carolina, Illinois, Tennessee, Michigan). Forma dei grandi boschi nelle zone rupestri e lungo i fiumi. Coltivato in Europa come pianta ornamentale dal 1534, 1566.

Grande albero (15-20 m.) – (In Europa, 6-10 m.).

Esistono parecchie varietà: nana Mouill, pendula Mouill., variegata Mouill. (foglie macchiate di giallo), ericoides Hort. Affine è la Thuya plicata Don. Non va confusa con la Thuya orientalis L. (sin. – Biota orientalis Endl. o Thuya della Cina).

Parti usate – I rametti fogliuti.

Componenti principali

Olio essenziale 0,6-1 % nella produzione commerciale (1) (2). Da 90 campioni di rami con foglie è stato ottenuto un rendimento medio di 0,45 % di olio essenziale (2). Dalle foglie ne è stato ricavato lo 0,269 % (3).

La produzione dell'olio essenziale dipende da fattori stagionali, dall'età dei rami, dall’esposizione alla luce e dai procedimenti usati per la distillazione. Le rese più elevate si hanno per la droga raccolta in febbraio e marzo e le più basse per il raccolto del periodo tra la metà di giugno ed il settembre. Da rami di alberi di 50 anni è stata ricavata una quantità di olio essenziale superiore del 50 % alla resa dei rami di piante di 30 anni (2). D'altra parte indagini condotte nel campo industriale negli U.S.A. (Canton – New York) hanno dimostrato che i piccoli alberi, raggiungenti l’altezza di 1,2-1,5 metri, danno la maggiore resa e l'olio della migliore qualità ( 4).

La composizione chimica dell’olio essenziale dei rami con foglie della Thuya occidentalis è stata studiata da Jahns (5), Rutowski e Gussewa (6) e da Wallach (7) che hanno indicato i seguenti componenti:

— d-a-tuione, il principale componente dell’olio essenziale, identificato da Wallach (7) (ved. Salvia).

— l-fencone, che Wallach (7) ha isolato dall’olio della Thuya occidentalis, dopo averlo isolato dall’olio dei frutti del Foeniculum vulgare Mill. (8).

— l-borneolo, in forma libera ed esterificata, segnalato da Wallach (7).

— d-a-pinene, trovato da Wallach (7).

— acidi acetico e isovalerianico, riconosciuti tra i prodotti di saponificazione dell’olio; acido acetico, insieme con acido formico, è stato trovato anche nelle prime frazioni del distillato dell'olio (6).

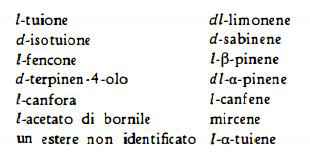

Dall'olio essenziale delle foglie Shaw (3) ha isolato i seguenti componenti:

Il titolo di chetoni nell’olio essenziale, analizzato dallo Shaw (3), è risultato pari al 50,7 %, calcolato come carvone.

Dal legno e dall’olio essenziale del legno della Thuya occidentalis sono stati estratti i derivati tropolonici isomeri a-, b- e g-tuiaplicina, C10H12O2. Dal legno Gripenberg (9) ha isolato 0,08 % di a-tuiaplicina e 0,008 % di g-tuiaplicina, entrambe sostanze, che erano già state ottenute dalla Thuya plicata (10). Dall’olio essenziale del legno della Thuya occidentalis, Nakatsuka (11) ha separato la b-tuiaplicina, che era stata precedentemente ricavata dalla Chamaecyparis obtusa Sieb. et Zucc., Ch. formosensis Matsum (12) e dalla Thuya plicata (10).

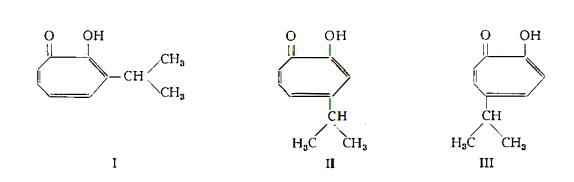

Le tuiaplicine sono tra i più semplici tropoloni naturali. Alle forme a, b e g sono state assegnate rispettivamente le formule di struttura I, II e IlI confermate per sintesi (13) (14).

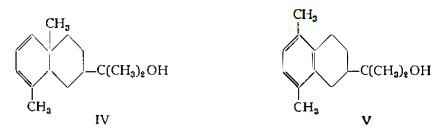

Dall’olio essenziale del legno Nakatsuka e Hirose (15) (16) hanno inoltre isolato gli alcooli sesquiterpenici occidentalolo (15) e occidolo (16) ed hanno proposto per essi le formule di struttura IV e V rispettivamente.

Oltre all'olio essenziale sono stati trovati i seguenti componenti: nelle foglie, grasso con acido oleico e verosimilmente acido ossipalmitico, un idrocarburo C26H54 oppure C28H56, cera, tannino 1,31 %, pentosi, galattosio (17) , etere metilico del d-inositolo (pinite) (18). Il noto pigmento carotinoide rodoxantina (19), riconosciuto identico alla «tuiorodina», isolata precedentemente dalle foglie invernali di colore rossobruno (20); inoltre vitamina C 14 mg (in maggio) in droga con contenuto di 52,2% d’acqua (21), anche 45 mg nelle foglie (21a), ossidasi (22).

La sostanza indicata nella vecchia letteratura (23) con il nome di «tuiina» è stata identificata con la quercitrina (24).

Dalla cera delle foglie sono stati separati per saponificazione gli acidi iuniperinico (acido 16-ossi-palmitico), sabinico (acido 12-ossilaurico) e tapsico (25).

Proprietà farmacologiche ed impiego terapeutico

Secondo Dodonaeus (26) la Thuya sarebbe stata introdotta per la prima volta in Europa dal Canada, sotto il regno di Francesco I di Francia (1515-1547) e coltivata nei giardini reali di Fontainebleau. Dalla Francia venne propagata nel Belgio, in Germania e quindi nel resto dell'Europa. Nel 1690 comparve già in un catalogo del giardino botanico di Leida.

Sembra che le prime ricerche su questa droga siano state intraprese in Europa dall’omeopatico Hahnemann (27) e più tardi da Husemann (28), da Kohne (29), da Strahlmann (30) e da Hoffmeister (31) i quali dimostrarono che i principi attivi di questa droga sono rappresentati principalmente dal fencone e dal tuione, contenuti nell’olio etereo e la cui attività venne in seguito sperimentata da numerosi altri autori [Hildebrandt (32), Jurss (33), Kobert (34), Prochnow (35), Opper (36), Gierlich (37)].

Secondo Hildebrandt, l’azione del fencone e del tuione sarebbe molto simile a quella della canfora. Queste sostanze stimolano il cuore e, in dosi elevate, determinano negli animali, fenomeni convulsivi. Il tuione a dosi elevate determina un rallentamento delle pulsazioni cardiache, ipotensione, stimolazione dell’attività respiratoria e violente convulsioni epilettoidi [Keith e Stavraky (38)], dopo le quali si possono riscontrare nel cervello degli animali trattati, lesioni simili a quelle che compaiono nel cervello degli epilettici [Opper (36)].

Gierlich (37) che studiò l’azione del tuione su topi in narcosi uretanica e barbiturica, trovò che mentre esso si dimostra inattivo negli animali in narcosi uretanica, determina invece la ricomparsa dei riflessi negli animali in narcosi barbiturica.

L’A. ritiene tuttavia che tale azione antagonistica verso i barbiturici, non ha che una molto limitata importanza pratica.

Secondo Prochnow (35) l’olio etereo di Thuya determina sull’utero isolato un’azione contratturante simile a quella dovuta all’Idraste.

Casi di intossicazione anche mortali, in donne che avevano usato l’olio di Thuya a scopo abortivo, vennero riferiti da Opper, da Jungmichel (39) e da altri.

Secondo Leclerc (40), la Thuya sarebbe dotata di un’azione diuretica diretta ed eserciterebbe inoltre un’azione tonica sulla vescica urinaria.

Questo A. trova utile l’uso di questa droga, in diverse affezioni urinarie e specialmente in quelle dovute a cistite, ad ipertrofia prostatica senile, nell’incontinenza urinaria delle donne, dovuta a congestione pelvica e nella enuresi notturna dei bambini.

La tintura era usata con successo per iniezioni locali, al fine di determinare la necrosi e la caduta dei papillomi cutanei, ma questo metodo, osserva il Leclerc, ha perduto molta della sua importanza dopo che l’impiego della diatermocoagulazione ha permesso di ottenere una distruzione più radicale e più rapida delle masse verrucose.

Ciò nonostante Perin (41) è tornato più recentemente sull’argomento, comunicando i risultati ottenuti in 53 casi di verruche, trattati con l'applicazione permanente di una pomata al 10 % di tintura di Thuya. Egli riferisce di aver così ottenuto 35 guarigioni in 3-5 settimane, 4 miglioramenti e 14 insuccessi. I risultati migliori furono ottenuti nei casi di verruche volgari delle mani e delle dita, anche se sottoungueali, e nelle verruche piane del viso e delle membra. Nelle verruche plantari, più ribelli, l’A. avrebbe ottenuto soltanto 10 guarigioni su 18 casi trattati. Il metodo, secondo l’A., è indolore, senza danno e d’impiego più facile della tintura come tale.

All’olio essenziale di Thuya sono state attribuite proprietà antielmintiche ed insetticide e i preparati della droga vennero usati anche come revulsivi cutanei.

L’impiego per via interna dell'olio essenziale e dei preparati della droga, deve essere fatto con una certa cautela, potendo dar luogo a fenomeni irritativi del tubo gastroenterico e delle vie urinarie (gastroenteriti, cistiti, nefriti ecc.).

Sembra che la Thuya venisse usata nei paesi di origine come efficace droga ad azione antiscorbutica. Jean Désy, ambasciatore del Canada in Francia, nel corso di una sua conferenza sui rimedi usati in passato dai Pellirossa del Canada, parlò anche di una meravigliosa panacea, l'Anneda, grazie alla quale Jean Cartier, navigatore francese del secolo XVI, accampatosi per svernare sulle rive del S. Lorenzo nei pressi della località dove sorge oggi la città di Quebec, potè salvare i suoi equipaggi da una grave epidemia di scorbuto.

Sorse così il problema della identificazione della Anneda, problema che venne ripreso in esame in occasione del XIX congresso internazionale di fisiologia tenuto in Montreal nel 1953 e il Rousseau (21a) raccolse in una monografia i risultati delle discussioni svolte sull'argomento, discussioni cui parteciparono linguisti, storici, folkloristi, naturalisti e biochimici.

Gli storici appurarono che, in omaggio alle meravigliose proprietà che venivano attribuite all'Anneda, essa era nota fra gli indiani anche col nome di «Albero della vita», denominazione che viene attribuita anche oggi alla Thuya occidentalis o Cedro bianco. La supposizione degli storici che l'Anneda potesse essere identificata con la Thuya occidentalis, venne avvalorata dai biochimici i quali, esaminando il contenuto in vitamina C delle varie specie di conifere che vegetano nella regione di Quebec, trovarono che l'unica conifera alla quale poteva essere attribuita una sicura attività antiscorbutica, era appunto la Thuya occidentalis nelle cui foglie il contenuto di vitamina C, può raggiungere i 45 mg %.

Estratti e preparati vari

Estratto fluido (g 1 = LIV gtt).

Dosi: 1-3 g pro die.

Preparazioni usuali e formule galeniche

Tintura

Estratto fluido thuya………………………………………………………. g 20

Alcool di 60°………………………………………………………………… g 80

(5-15 g pro die).

Tintura composta (nell'enuresi)

Estratto fluido thuya………………………………………………………. g 10

Estratto fluido rhus aromatica………………………………………… g 10

Alcool di 60°………………………………………………………………… g 30

(XV-XXX gtt pro dose).

BIBLIOGRAFIA

(1) AYER, Oil Paint Drug Reptr., (25 giugno, 1906) 17 – (2) RISI e BRULÉ, Am. Perfumer, 48, 39, 1946 – (3) SHAW A. C., Con. J. Chem., 31, 277, 1953 – (4) BROWN, Drug Cosm. Ind., 37, 587, 1935 – (5) JAHNS Arch. Pharm. 221, 749, 1883 – (6) RUTOWSKI e GUSSEWA, Rlechstoff Ind., 185,1927 – (7) WALLACH, Lleb. Ann., 272, 99, 1893; 275, 182, 1893; 279, 384, 1894; 353, 213, 1907 – (8) WALLACH

O. e HARTMANN F., ibld., 259, 324, 1890 – (9) GRIPENBERG J., Acto Chem. Scond., 3, 782, 1949; Chem. Abs., 44, 2475, 1950 – (10) ERDTMAN H. e GRIPENBERG J., Nature, 161, 719, 1948; Chem. Abs., 42, 6772, 1948 – (11) NAKATSUKA T., J. Jopon. Forest. Soc., 34, 248, 1952; Chem. Abs., 47, 5072, 1953 – (12) NOZOE T., Chem. Zbl., II, 2142, 1936 – (13) COOCK J. W., RAPHAEL R. A. e SCOTI A, J., J. Chem. Soc., 695, 1951 – (14) NOZOE T. e coll., Proc. Jopon. Acod., 26, 47. 1950; 45, 7099, 1951 –

(15) NAKATSUKA T. e HIROSE Y., Bull. Agr. Soc. lopon, 20, 215, 1956; Chem. Abs., 51, 6559 i, 1957 •

(16) HIROSE Y. e NAKATSUKA T., Bul. Agr. Soc. Jopon, 23, 143, 1959; Chem. Abs., 54, 1591, 1960 –

(17) ZELLNER e RAMER, Arch. Phorm., 262, 381. 1924 – (18) PLOUVIER V., Compt. rend., 236, 317. 1953 – (19) KYLIN H., Z. physiol. Chem., 163, 229 e 258, 1927 – (20) TSWETI, Compt. rend., 152, 788, 1911 – (21) KUHN A. e SCHAFER G., Modous Johrb., 3, 52, 1940 – (21 a) ROUSSEAU J., cit. da LAULAN R., Presse Méd., 66, 821, 1958 – (22) BROOKS B. T., I. Am. Chem. Soc., 34, 67, 1912 – (23) ROCHLEDER e KAWALIER, S.-Ber. Wiener Akod., 29, 10, 1858; J. Prokt. Chem., 74, 8, 1858 – (24) PERKIN A. G., J. Chem. Soc., 105, 1408, 1914 – (25) BOUGAULT J. e BOURDIER L., Compt. rend., 147, 1311, 1908 –

(26) DODONAEUS R., cit. da SCHINDLER H. in Monatschr. die Deut. Heilpflanze, 9, n. 12, 1943 –

(27) HAHNEMANN S., Reine Armeinùttellehre, Dresda 1819, cit. da SCHINDLER I.e. – (28) HUSE- MANN TH., Suppl. Handbuch der Toxicol., 1867, cit, da SCHINDLER I.c. – (29) KOEHNE W., Dis. Gottingen 1883. cit. da SCHINDLER l.c. – (30) STRAHLMANN G., Diss. Gottingen 1884, cit. da SCHINDLER I.c. – (31) HOFFMEISTER W., Ueber die Wirkung der Herbae Thujae und der Herbae Sabinae, Prei^brift, Gottingen 1889, cit. da SCHINDLER I.^. – (32) HILDEBRANDT H., Arch. exp, Poth. u Phormokol., 48, 451, 1902; cit. da SCHINDLER I.c. – (33) JUERSS F., Ber. Schimmel u. Co. Okt. 1903, 139 e Beitrlig zur Kenntnis der Wirkungen einiger Oels Volksabortiva benutzten P^^^», Tanacetum, Thuja, Myristica. Stuttgart 1904. cit. da SCHINDLER I.c. – (34) KOBERT K., Lehrbuch der Intoxicationen, Stuttgart 1906 e Ber. Scbimmel u. Co. Okt. 1906, 159, cit. da SCHINDLER I.c. – (35) PROCHNOW L., Arch. intern. phormocod. et de thér., 21, 313, 1911 – (36) OPP^R L., Arch. Neur. Psychtot., 41, 460), 1939. cit. da SCHINDLER I.c. – (37) GIERLICH H., Arch. exp. Poth. u. Phormokol., 187, 129, 1937 – (38) KEJTH e STAVRAKY, Arch. Neurol. Psychlot., 34, 1022, 1935 – (39) JUNGMICHEL, Deut. Zeitschr. ges. Gerichtl. Med., 17, 1932 – (40) LECLERC H., Précis de Phytolhér., Masson, Paris 1935, p. 51 – (41) PERIN M. L., Comunicaz. alla Soc. Frane. de Dermatol. et de Syphilogr., 30 aprile 1953. in Presse Méd., 61, 857, 1953.