Zenzero

Tratto da “Piante Medicinali – Chimica, Farmacologia e Terapa” di R. Benigni, C. Capra e P.F.Cattorini

Zenzero – Ultimo aggiornamento pagina: 27/02/2018

(Zingiber officinale Roscoe. Juss. – Fam. Zingiberacee/Zingiberee) (Sin. – Amomum Zingiber L.)

Indice dei contenuti

- Generalità

- Componenti principali

- Proprietà farmacologiche

- Estratti e preparati vari

- Preparazioni usuali e Formule

- Bibliografia

Generalità

Etimologia – Zingiber, dall’indiano Zingibil, zengibil.

Amomum (ved. Curcuma),

Nomi volgari indigeni – Cay-gung, sinh-kuong (Indocina), ada-sunt, (beng.), adrak-sunt (hind), skukku (tam.), sonti (tel.) (India), cheng kiang, pé-la-yun (cinese), gù’ug (vietn. n.), n’dhydisr (seneg.), skengbir o skengbel (arab. marocch.),

Ingwer (ted.), ginger (ingl.), gigembre (fr.), jenjibre, gengibre (spagn.), gengivre o genibre (port.), jembier (pol.), gyòmbér (ungh.).

Habitat – Non si conosce allo stato spontaneo. Coltivato nelle regioni tropicali dell’Asia, India, Indocina, Vietnam/n., Malesia. Senegal, Etiopia, Sierra Leone, Nossi-Bé, Réunion, Tahiti, Australia (Queensland), America tropicale (Martinica, Giamaica, Guyana, Barbados), Brasile.

Pianta erbacea perenne.

Parti usate – Il rizoma. E’ in commercio in due varietà: grigio o c.d. nero o bruno, non decorticato e bianco (di color grigio/biancastro) imbiancato superficialmente con calce.

Le varietà commerciali sono Zenzero d’Africa, delle Antille, delle Indie (Bengala, Ceylon, Malabar), delle Barbados o barbadoso, cinese (simile al Bengala). Esiste anche il c.d. candito (India, Cina) preparato con rizomi freschi, rammolliti in acqua salsa e conservati in sciroppo di zucchero.

Il c.d. zenzero palmato è costituito da rizomi allungati, ramificati con rigonfiamenti ovoidi piatti ed espansioni digitiformi.

Componenti principali

Olio essenziale in quantità generalmente variabili dall’1,5 al 3%, in media 2% (1). Dalla distillazione in corrente di vapore di rizomi decorticati essiccati della Sierra Leone è stata ottenuta una resa del 4% di olio volatile (2). Rizomi in pezzi, essiccati all’aria, hanno prodotto lo 0,8% di olio (3). Lo studio della composizione chimica dell’olio essenziale di Zenzero (4-13) ha condotto alla determinazione dei seguenti componenti;

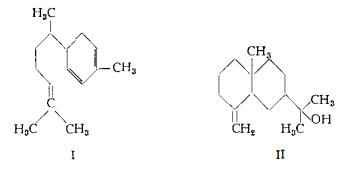

— zingiberene, C15H24, sesquiterpene indicato come principale componente da von Soden e Rojahn (6). Ad esso Eschenmoser e Schinz (14) hanno assegnato la formula strutturale I, che è stata confermata per sintesi da Mukherji e Bhattacharyya (15) e di cui Arigoni e Jeger (16) hanno determinato la configurazione spaziale.

— bisabolene e farnesene (13).

— metileptenone (9).

— cineolo (7).

— d-borneolo (7).

— geraniolo (?) (7).

— linalolo (9).

— acetati e caprilati degli alcooli sopracitati (9).

— citrale (7) (9).

— aldeide n-decilica (8).

— aldeide n-nonilica (9).

— d-canfene (5).

— d-b-fellandrene (5).

— cavicolo (?) (9).

— zingiberolo, C15H26O, (9), alcool sesquiterpenico, che Varma, Jain e Bhattacharyya hanno identificato con una miscela di stereoisomeri del b-eudesmolo (II) (9a). E’ stato isolato da Brooks (9) nella quantità di g 24 da g 150 di olio di Zenzero deterpenato e desesquiterpenato.

I rizomi dello Zingiber officinale Rosc., per estrazione con solventi organici (alcool, acetone o etere) e per successiva eliminazione del solvente mediante evaporazione, producono una oleoresina, denominata commercialmente «gingerina». Da questa, insieme con olio volatile e con corpi oleosi e resinosi non definiti, sono state estratte le sostanze sottoindicate:

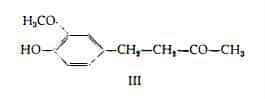

a) Gingerolo e zingerone – Gingerolo fu dapprima denominata da Thresh (17) una miscela di principi pungenti, estratta dallo Zenzero nella quantità dello 0,6-1,8%. Nomura (18) designò con il nome di zingerone una sostanza estraibile con etere, che poi lo stesso A. (19) identificò con il chetone C11H14O3, avente la formula strutturale III:

Il zingerone fu in seguito sintetizzato da Mannich e Merz (20). Lapworth, Pearson e Royle (21) e Nelson (22) considerarono il zingerone, non come chetone libero, bensì come prodotto di combinazione con aldeidi alifatiche, specialmente con aldeide enantica.

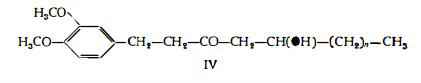

Il gingerolo fu definito quale miscela di omologhi del seguente tipo (IV):

Nel principale omologo, n risulterebbe essere 5, mentre negli altri 3 oppure 4. Di questi omologhi Nomura e coll. (23) hanno isolato metilgingerolo, C18H28O4, dove n e pari a 4.

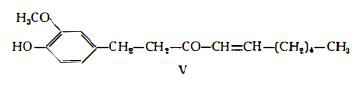

b) Sogaolo – Un omologo dello zingerone — denominato sogaolo per derivazione da «shoga», nome giapponese dello Zenzero — fu estratto da Nomura e coll. (23). Al sogaolo, C17H24O3, ottenuto anche per sintesi da zingerone e da aldeide esilica, è stata assegnata la formula di struttura V (23):

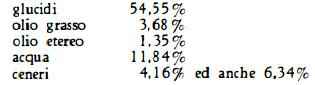

Dall’analisi di rizomi dello Zingiber officinale Rosc. sono stati ottenuti in media i seguenti dati quantitativi (24):

E’ stata inoltre determinata la presenza di amido sino al 64 % (24), pentosano 5-7% (25) e di pectine 0,02-0,06% (26).

Il contenuto d’acqua dei rizomi essiccati non dovrebbe essere superiore al 10%, ma talvolta può raggiungere anche il 25% (1). I rizomi freschi, pienamente sviluppati, per essiccazione perdono al massimo il 70 % di peso, di cui circa il 40 % è costituito dall’umidità della parte superficiale.

Proprietà farmacologiche ed impiego terapeutico

Lo Zenzero era noto a Galeno il quale nel «VI Libro delle Facoltà dei semplici» ne descrisse la radice importata dalla «Barbaria» e il Mattioli (27) nei suoi «Discorsi» descrisse questa droga sotto il nome di «Gengiovo» ritenendola «commendevole nei cibi e costumarsi di mangiare nei condimenti. Ha facoltà di scaldare e di digerire. Muove leggermente il corpo, è utile allo stomaco, vale a tutti gli impedimenti della vista e mettesi negli antidoti. Insomma corrisponde il Gengiovo a tutte le facoltà del Pepe».

II Mattioli ci informa inoltre che il Gengiovo nasce in India «così abbondantemente come nella trogloditica Arabia» e che «portano il Gengiovo a i tempi nostri da Calicut famosissima città dell’India e dalla trogloditica regione dell’Ethiopia, non solamente secco, ma condito verde nel zuccharo, overamente nel mele, che cavano dalle carobole loro».

Lo Zenzero è dotato di proprietà stimolanti delle funzioni digestive. Isolatamente o associato con altre droghe a azione amaro-tonica e eupeptica, è impiegato come carminativo e come digestivo.

In Inghilterra e negli Stati Uniti d’America questa droga è estesamente impiegata anche come condimento, nell’industria conserviera, in pasticceria e anche nella preparazione della birra e di alcuni vini spumanti.

Applicate esternamente le preparazioni di Zenzero (estratto fluido, tintura), determinano una blanda azione revulsiva.

Per il suo piacevole sapore e per il suo aroma molto gradevole, lo Zenzero viene impiegato anche come correttivo del sapore e dell’odore di alcune preparazioni farmaceutiche ed in particolare di quelle contenenti estratti di Cascara sagrada, di China, di Condurango, di Felce maschio, di Gialappa, di Podofillo, di Rabarbaro, di Scammonea e inoltre, aminoacidi, proteine, estratti opoterapici, sostanze amare con odore sgradevole e preparati digestivi ed eupeptici [Capra (28)].

Estratti e preparati vari

Estratto fluido (g 1 = L gtt).

Dosi: ½-1 cucchiaino da caffè pro dose.

Preparazioni usuali e formule galeniche

Tintura

Estratto fluido zenzero………………………………………………… g 20

Alcool di 60° g 80

(a cucchiaini).

Sciroppo

Estratto fluido zenzero…………………………………………….. g 5

Alcool di 95° e glicerina…………………….. ……………….. ana g 10

Sciroppo semplice F.U……………………………………………….. g 75

(a cucchiai).

BIBLIOGRAFIA

(1) GUENTHER E., The Essential Oils, I9S2, voi. V, pp. 106 e segg. – (2) BuU. Imperiai Institute (London), 24, 651, 1926 • (3) VARIER, Current Science, 14, 322, 1945; Chem. Abs.. 40, 5206, 1946 – (4) PAPOUSEK,

Sìtzb. Akad. Wiss. Wien.. 9. 315, 1852; Lteb. Anu., 84, 352, 1852 – (5) BERTRAND 3. e WALBAUM R, J. prakt. Chem., 49, 18, 1894 – (6) VON SODEN H. e ROJAHN W., Pharm. 2/g. 45, 414, 1900 – (7) SCHIMMEL e CO., Ber. Schimmet, Ott. 1905, 34 – (8) DODGE. 8th Intern. Congr. Appi. Cehm.. 6, 77, 1912 – (9) BROOKS B. T., J. Am. Chem. Soc., 38, 430, 1916 – (9 a) VARMA K. R-, JAIN T. C. e BHAITACHARYYA S. C„ Tetrahedron, 18. 979, 1962; Chem. Abs., 57. 16666, 1963 – (10) RU2ICKA L. e VAN VEEN A. G., Ueb. Ann., 408, 143, 1929 – (11) WEST, 1. Soc. Chem. tnd„ 58. 123 T. 1939 – (12) SOFER e coll., J. Am. Chem. Soc., 66. 1520, 1944 . (13) HEROUT V., BENESOVA V. e PLIVA

J. . Collection Czech. Chem. Commun., 18, 297, 1953; Chem. Abs., 47. 8703, 1953 – (14) ESCHENMOSER A. e SCHINZ H., Heiv. Chim. Acta. 33, 171, 1950 – (15) MUKHERJI S. M. e BHAITACHARYYA N.

K. , J. Am. Chem. Soc., 7S, 4698, 1953 – (16) ARIGONI D. e JEGER 0„ Hetv Chim. Acta. 37, 881, 1954 – (17) THRESH, Pharm. 12, 721, 1882- (18) NOMURA H., J. Chem. Soc.. Ili, 769, 1917- (19) NOMURA H„ Science Repts. Tohoku ìmp. Vniv., 6. 41, 1917 – (20) MANNICH e MERZ, Arch. Pharm^ 265. 15, 1927 – (21) LAPWORTH, PEARSON e ROYLE, J. Chem. Soc.. Ili, 777, 1917 – (22) NELSON, J. Am. Chem. Soc., 39, 1466, 1917 – (23) NOMURA H. e coll., Science Repts. Tohoku ìmp. Vniv., 7, 67, 1918, 75, 661, 1929, Proc. ìmp. Acad. Tokyo. 3, 159, 1927; Chem. Zbì., , 726, 1927; II, 809, 1927; II, 3021, 1929; I, 2385, 1930 • (24) WEHMER C., Die Pfianzenstoffe, Il ed., p. 177 – (25) KOENIG-BOEMER. Chemie d. Nahrungs – u. Genussm., IV ed., Nachtrag 1923, p. 655 – (26) FELLENBERG V., Zeit. untersuch. Nahrungs – u. Genussm.. 32, 330, 1916 – (27) MATTIOLI P. A., I Discorsi, Venezia 1557, p. 297 – (28) CAPRA C., 71 Farmaco, ed. prat., 13. 499, 1958.